伊豆山稜線歩道(船原峠~金冠山~だるま山高原レストハウス)

天城分水嶺トレイル

伊豆半島中央部にU字形に連なる山稜には、天城縦走路と伊豆山稜線歩道が続いています。この二つを結ぶ天城縦走登山口から、だるま山高原レストハウス間の約53kmが天城分水嶺トレイルです。前半には、日本百名山の天城山、原生状態を保つブナ林、山上の八丁池、後半には開放的な尾根道や好展望が楽しめます。

~~ 昭文社『山と高原地図 31.伊豆 天城山』コースガイドより

今回は、伊豆山稜線歩道の一部である船原峠からだるま山高原レストハウスまで歩いてきました。

「船原峠口」バス停下車

事前にアクセス方法を調べた際、ほとんどの情報には「修善寺駅から松崎行きのバスに乗り、『大曲茶屋』バス停で下車」と書かれていました。ただ、東海バスの路線図を眺めていると、「船原峠口」というバス停が存在することに気づきました。

さらに調べてみると、今年4月1日に東海バスがダイヤ改正を行い、「船原峠口」バス停を新設していたことがわかりました。このバス停は従来の「大曲茶屋」バス停と比べて1キロほど近く、徒歩時間を10~15分程度短縮できるとのことです。

出発前に気づけて本当によかったです。たった1キロの差ではありますが、あの単調な車道歩きを短縮できるのは非常にありがたいです。

「船原峠口」バス停からは、県道411号(正式名称「静岡県道411号西天城高原線」)に沿って30分ほど歩けば船原峠に到着します。

秋の花

種類は少ないですが、これほど多くの花の群落を見られるとは思っていなかったので、驚きました。ここで、一旦途中で見かけた花をまとめてみます。

一番多く見られたのは、この白い花です。キクの仲間だと思いますが、似たような白い菊の種類が非常に多いため、品種の判別は私には難しすぎました。それでも、結構な時間をかけてネットで一生懸命調べて名前を確定しましたが、正しいかどうか少し自信がありません。

花びらが少ないものと、薄い紫色の花びらを持つもの、似ている2種類の花も見つけました。それぞれ名前を確定しましたが、正確かどうか自信がありません。

その他にも、いくつかの花を見つけました。

前半は車道歩きが多い

今日の行程の前半(船原峠~達磨山)は、半分以上「西伊豆スカイライン」の車道脇を歩いていました。当日の交通量は比較的少なかったと思いますが、それでもやはり少し恐怖を感じました。このあたりは地形的に歩道を作るのが難しいのかもしれません。

伊豆山稜線歩道の見所の一つは、やはりあの富士山ビューです。澄んだ青空と白い雲の共演はとても綺麗でしたが、雲の位置が恐らく富士山の方向にあったため、今日の富士山ビューは絶望的かもしれません。

達磨山

古稀山の手前から達磨山まで、つながる登山道を一望することができます。

今回のコースの最高峰、達磨山(標高981.8m)。

達磨山を登る途中で振り返ると、こんな景色が広がっていました。

戸田市街地と戸田港

達磨山山頂からは富士山を眺めるはずでしたが、厚い雲に覆われて何も見えませんでした。一旦、金冠山に向かって下り始め、その途中、雲の流れによって一瞬だけ富士山の山頂が少しだけ見えました。

金冠山

もし達磨山山頂で満足のいく富士山ビューが楽しめていたら、金冠山はスルーする予定でした。しかし、雲がゆっくりと流れていたので、金冠山を登頂する時に富士山が見えるかもしれないという一縷の望みに賭けて、金冠山に向かいました。

金冠山に向かう途中で出会った、こんな景色が大好きです。

結局、金冠山の山頂でも富士山は見えませんでした。仕方がありません。昼食もまだとっていないので、急いでだるま山高原レストハウスに向かうことにしました。

だるま山高原レストハウス

だるま山高原レストハウスに向かう道は広々としており、草が刈られた登山道になっていて、本当に歩きやすいです。13時半頃にレストハウスに到着しました。乗る予定の修善寺駅行きのバスは14時40分発なので、ゆっくり昼食をとる時間がありました。

レストハウスからも富士山を眺められるはずでしたが、到着した時には依然として雲に隠れていました。

ちょうど食べ終わる頃、富士山の山頂が雲の間から頭を出しました。慌ててカメラを手に取り、写真を撮りました。全貌は見えませんでしたが、何も見えないよりはずっとマシです。

修善寺散策

14時40分発の修善寺駅行きバスは少し遅れて、だるま山高原レストハウスを出発しました。私は終点まで行かず、修善寺温泉で降りました。これは計画通りで、せっかくなので修善寺を散策しようと思ったからです。ただ、散策と言ってもあまり時間がなかったため、修禅寺を参拝するだけにしました。

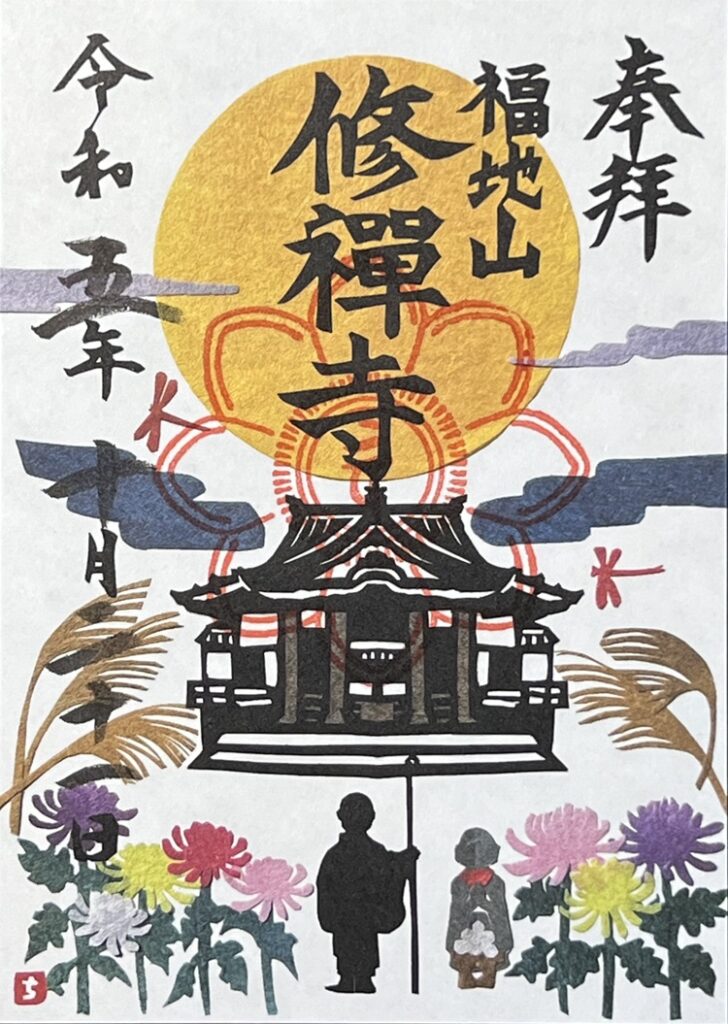

修禅寺

伊豆 修禅寺

修禅寺は、静岡県伊豆市修善寺に建立されている曹洞宗の禅寺です。

大同二年(807)に、真言宗の開祖である弘法大師空海によって開創されました。

建長年間(1249-1255)に臨済宗となり、応永9年(1409)の戦乱により、伽藍を焼失しましたが、その後、伊豆国を治めた北条早雲により再建され、現在の曹洞宗となりました。

~~ 修禅寺公式サイトより

さすが有名な観光地、人がいっぱいでした。そして、寺の中では日本人よりも外国人観光客のほうが多いのではないかと思うほど、たくさんの外国人で溢れていました。

手水を行った時、水が温かいと感じました。隣の方も「水が温かいね」と言っていましたが、その時は特に気にしませんでした。このブログを書くためにいろいろ調べたところ、修禅寺の手水舎は全国でも珍しい「温泉」の手水舎であることを知りました。さすが温泉街にあるお寺ですね。私はこれまでかなり多くの寺社を巡ってきましたが、これは初めての体験でした。事前に知らなかったため、写真を一枚も撮っておらず、少し悔しいです。

「お参りさせていただきます」と挨拶の意味で鐘を鳴らすのは、参拝の一環ですが、鐘をつくことができないお寺が多いです。修禅寺も普段は鐘をつくことができませんが、大晦日には鐘楼堂が一般の人に開放され、除夜の鐘をつくことができます(整理券または当日券が必要です)。

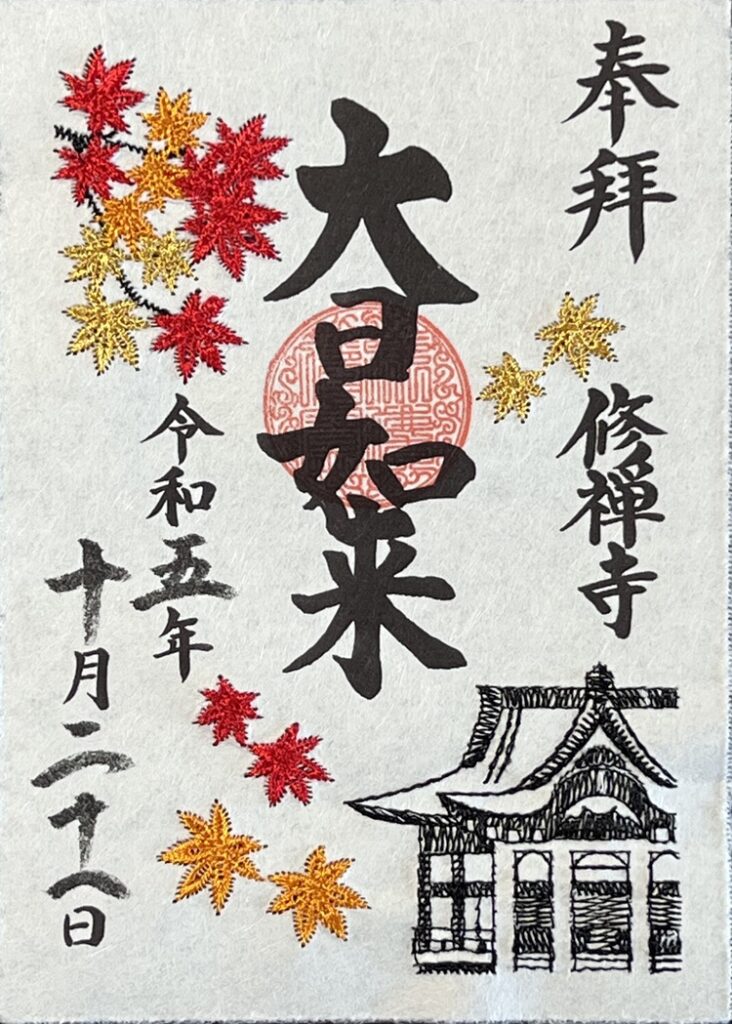

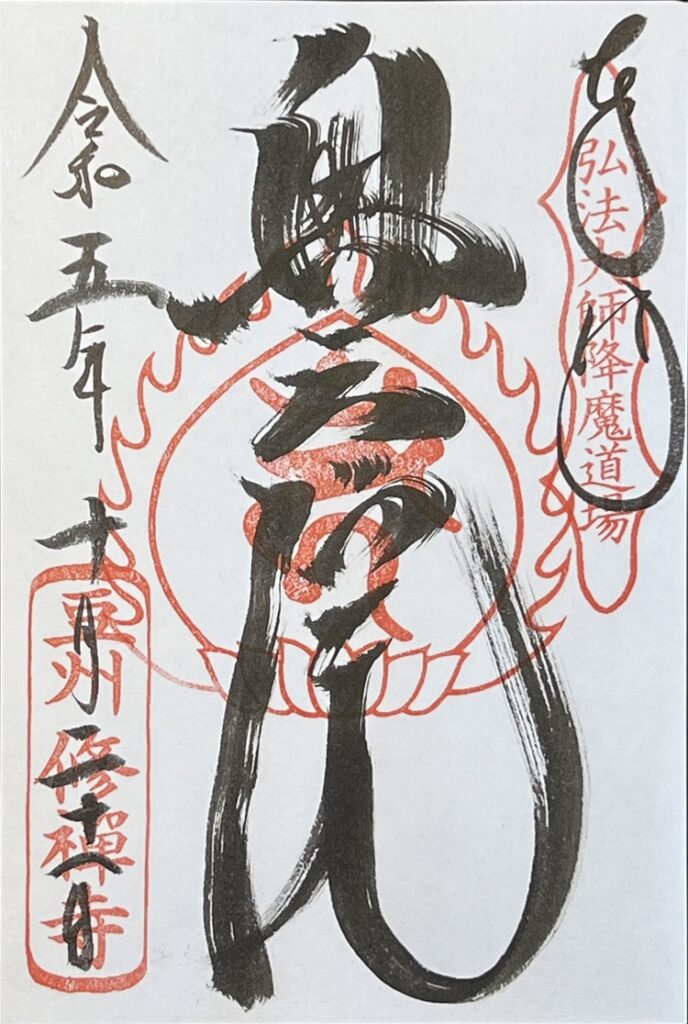

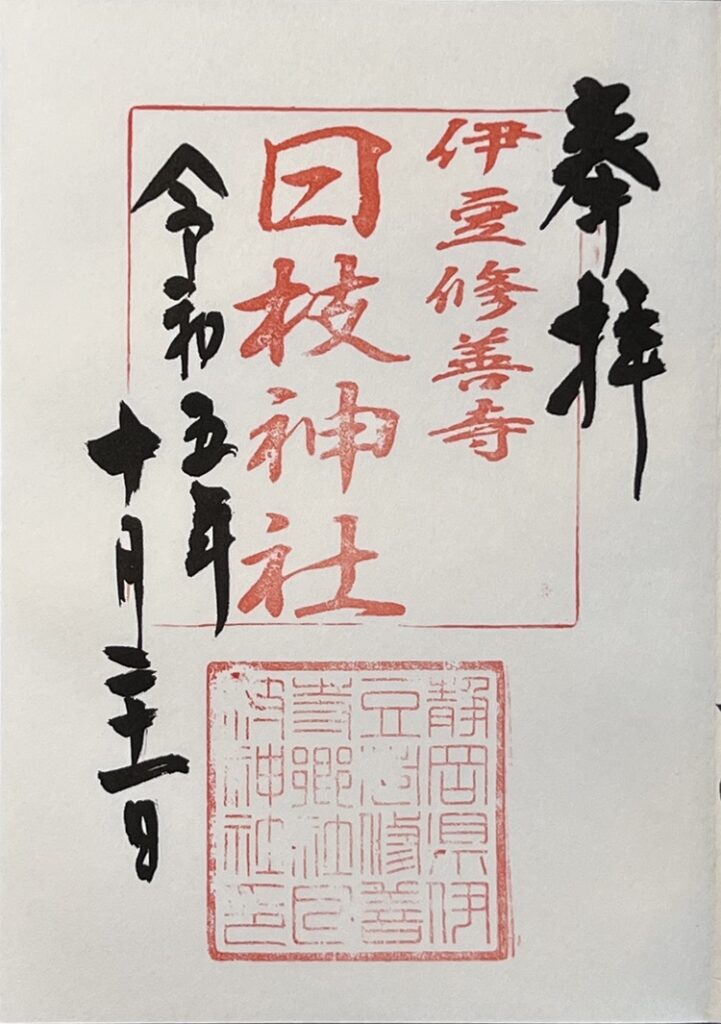

そして、修禅寺の御朱印はとても素敵でした。

修禅寺奥の院は、修禅寺から離れており、徒歩で片道1時間以上かかります。そのため、今回は参拝を見送りました。少し迷いましたが、結局奥の院の御朱印もいただきました。

日枝神社

実は、もともと日枝神社を参拝する予定はありませんでした。そもそもここに神社があることすら知らなかったのです。そのため、今回は寺院専用の御朱印帳を1冊だけ持ってきていました。修禅寺の御朱印はすべて書置きで結局使えませんでしたが、日枝神社では御朱印帳に直接記帳していただけます。

もともと神仏習合の文化があったため、神社と寺院の御朱印を1冊に混ぜていただくこと自体は問題ありませんし、ほとんどの寺社では問題なく受け付けていただけるはずです。

ただ、稀に神社や寺院、または宗派の違いなどによって、1冊に混ざっていると断られる場合もあります。そのため、私は基本的に神社用と寺院用で御朱印帳を分けて使っています。

さて、日枝神社の場合はどうでしょう?

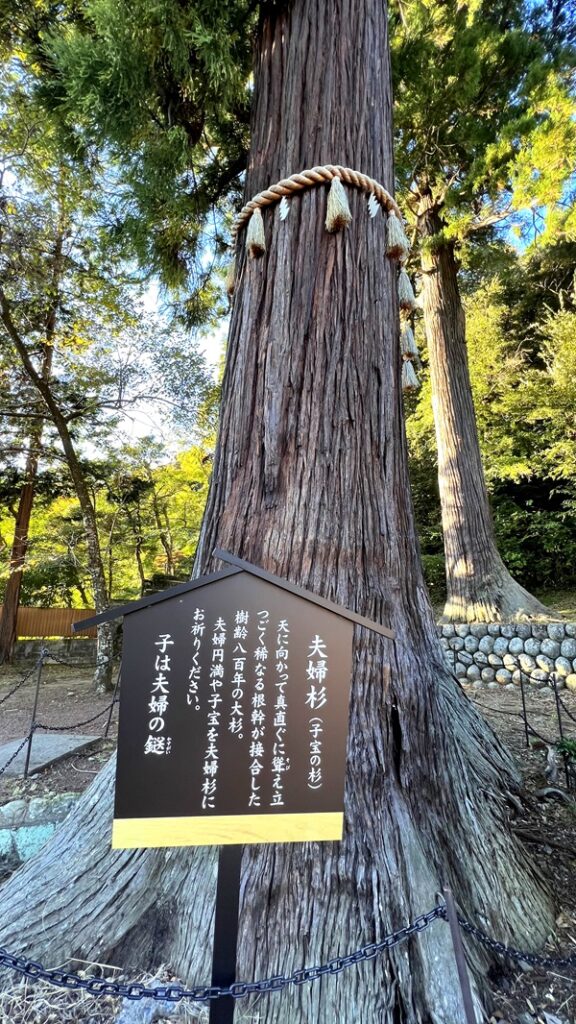

日枝神社は、隣にある修禅寺の鬼門に当たり、もとは修禅寺の山王社(鎮守)で弘法大師の建立といわれています。明治初年(1868)の神仏分離令により分離されました。

~~ 伊豆市観光情報サイトより

それなら問題なさそうですね(笑)。

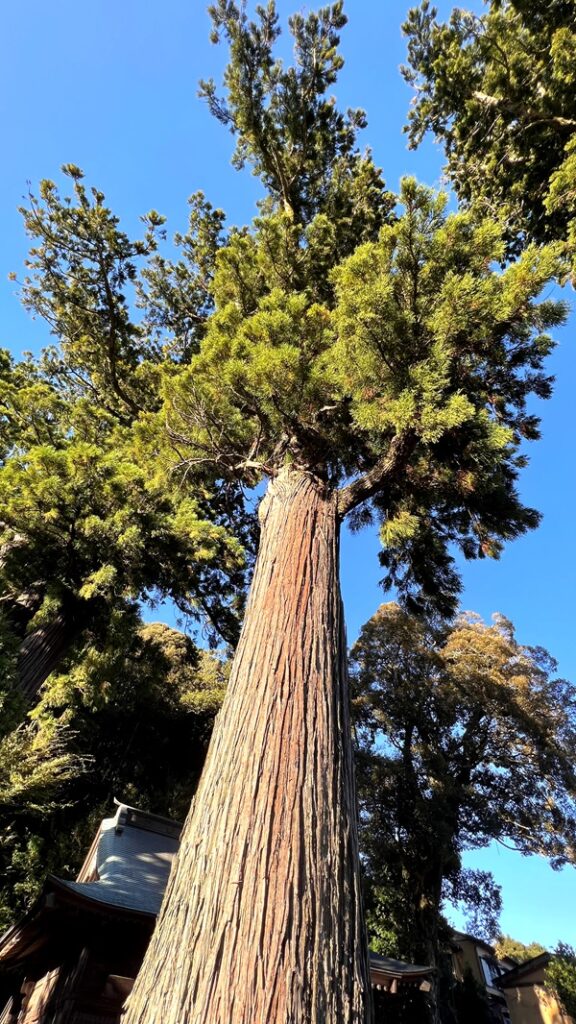

境内には杉の巨木が何本もあり、その樹木から大きなパワーを感じます。

おまけ(修善寺駅ホーム)

【PR】PIXTA(ピクスタ)は、写真・イラスト・動画(映像)などのデジタル素材を6,950万点以上販売する、 国内最大級のオンラインマーケットプレイスです。

◆PIXTAの強み◆

◎1度きりの購入で何度も使える

◎高品質な日本人素材が豊富

◎使い勝手よく、決済方法豊富

◎高品質で低価格、コスパ最高

詳しくはこちら ↓↓↓↓

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2c542dfb.ab8dad47.2c542dfc.df9b6ec9/?me_id=1213310&item_id=21515557&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2039%2F9784398772039_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2c542dfb.ab8dad47.2c542dfc.df9b6ec9/?me_id=1213310&item_id=21138188&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7570%2F9784398297570.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)