横浜在住ですが、直線距離で300km離れた伊吹山に、実は1ヶ月の間に2回も行きました。

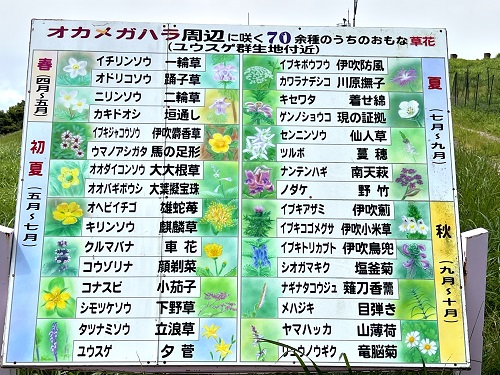

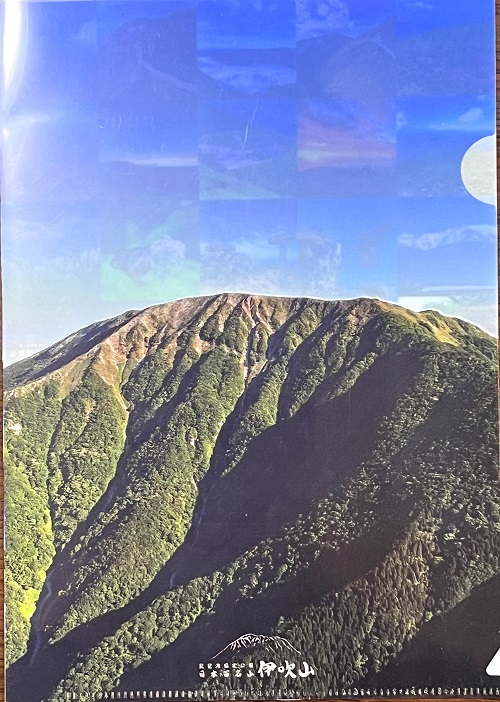

伊吹山は、滋賀県米原市、岐阜県揖斐郡揖斐川町、不破郡関ケ原町にまたがる伊吹山地の主峰(最高峰)で、標高は1,377mです。日本百名山の一つで、山頂からは琵琶湖、比良、比叡の山々や日本アルプス、伊勢湾まで一望の大パノラマが広がります。また、伊吹山は古来より著名な薬草や亜高山植物、野鳥、昆虫の宝庫としても有名です。山頂のお花畑は国の天然記念物に指定されています。山頂までは登山やドライブウェイ(日本自動車道株式会社)で行くことができます。

私の目当ては、もちろんお花です。伊吹山は花の種類が豊富で、「さすが伊吹山だ」と感じる一方で、お花畑の規模が小さく、少し物足りなさも感じます。それでも、いずれにせよ、2回とも楽しい山旅となりました。

伊吹山の花図鑑も作成中です ➡ 【山の花図鑑】近畿

伊吹山の花図鑑も作成中です。

➡ 【山の花図鑑】近畿

2023.07.02(日) 伊吹山 本格登山

交通は便利とはいえ、長い時間の移動

7月2日、1回目の伊吹山。

伊吹山は、期間限定で名古屋駅・大垣駅・関ケ原駅・米原駅から伊吹山ドライブウェイ終点(山頂駐車場)まで路線バスが運行されています。駐車場から山頂までは30分もかからず、気楽に登ることができます。ただし、7月2日はちょうどその期間外のため、どの路線も運行していませんでした。

この時点で運行している唯一のバスは、近江長岡駅から伊吹山上野登山口までの路線バスです。上野登山口の標高は213m、伊吹山の標高は1,377mで、登山口から山頂までの標高差は1,164m。往復で6時間以上かかる本格的な登山になります。

私の歩くペースや花の撮影時間を考慮すると、横浜から始発の電車と新幹線を利用しても、日帰りは少し厳しい状況でした。そのため、前日の夜行バスで名古屋駅まで移動し、当日始発のJR東海道本線で近江長岡駅へ向かうという作戦をとりました。そして、午前8時前には登山口に到着することができました。

ちなみに、近江長岡駅のトイレにはトイレットペーパーがないので、利用する際は注意が必要です。

登山道には○合目の標識があり、山頂までの距離が分かりやすく示されています。

1合目 (山頂まで5.1km、標高420m)

2合目 (山頂まで4.3km、標高580m)

2合目の標識は見逃してしまったため、写真がありません。2合目を過ぎると視界が広がり、遠くに琵琶湖を望むことができます。

3合目 (山頂まで3.6km、標高720m)

3合目周辺にはいくつかの花畑があり、高山植物を多く見ることができます。

もう一度来るべきでしょうか?(笑)

一番の目当ては、やはりユウスゲの群生地です。ユウスゲの和名「夕菅」は、花が夕方に開き、翌日の午前中にしぼむことと、葉がスゲに似ていることに由来しています。私が3合目に到着したのは午前10時前で、当然ながらユウスゲはまだ咲いていませんでした。

4合目 (山頂まで2.9km、標高800m)

5合目 (山頂まで2.4km、標高880m)

6合目 (山頂まで1.9km、標高990m)

5合目を過ぎると、見晴らしの良い道が続きます。伊吹山の森林限界は何メートルなのでしょうか?今回登った上野ルートでは、明確な森林限界は見当たりませんでした。

ネットで調べたところ、伊吹山が石灰岩でできているため、植物が育ちにくいことが一因のようです。また、標高は低いにもかかわらず、実は雪が多く、世界でも有数の豪雪地帯であることも原因だと考えられます。

伊吹山は、1927年2月14日に世界最深積雪記録となる積雪量1,182cmを記録しました。この記録は現在でも破られていません。

7合目 (山頂まで1.4km、標高1,080m)

8合目 (山頂まで0.9km、標高1,220m)

伊吹山ドライブウェイ終点の山頂駐車場(標高約1,260m)は9合目と言われていますが、駐車場にも上野登山道にも9合目の標識は見当たりません。

山頂に近づくと、先ほどまで覆っていた雲が同じ高さの目線に降りてきました。

伊吹山山頂

山頂部にはいくつかの山小屋があります。そこで昼食を取り、疲れた体を癒した後、山頂部のお花畑を巡りました。東登山道は下り専用のため、まずこのコースを使って山頂駐車場へ下りました。

お花畑の案内図にはいくつかの花の種類が記載されていますが、この日に実際に歩いてみると、あまり見当たりませんでした。しかし、山頂駐車場近くでは案内図に載っていない、ちょっと面白いお花に出会いました。

バイケイソウは、やや不気味な緑白色の花を房状に多数つけます。全草が有毒であり、誤食すると激しい嘔吐や下痢を引き起こすほか、多量に摂取すると血圧の低下や呼吸減少、さらには呼吸麻痺によって死に至る場合もあるため、注意が必要です。

山頂駐車場へのバスの運行は、山頂部の花の最盛期に合わせて7月15日から始まります。この日(7月2日)は、確かに山頂部で咲いている花の種類が少ないと感じました。

西登山道から山頂に戻り、しばらく山頂で休憩しながら美しい景色を眺めました。この日はまだ猛暑日にはなっておらず、山頂では涼しい風が吹いていました。日差しの下でもちょうど良い体感温度で、本当に気持ち良かったです。

気持ち良すぎて時間の流れを忘れてしまい、気づいたら帰りの最終バスに間に合わないかもしれない時間になっていました。急いで下山を始め、3合目のユウスゲ群生地を通過した際に、ユウスゲが咲き始めていることに気づきましたが、時間がなくスルーしました。

早足で下山した結果、まさかの最終バスの1本前にぎりぎり間に合いました。最終バスまでまだ1時間も余裕があったことを知り、3合目でユウスゲを見る時間があったのではないかと、少し後悔しました。

2023.07.29(土) 伊吹山の花散策

7月29日、2回目の伊吹山。

この時期は山頂駐車場までのバスが運行しているため、バスの発車時刻に合わせて早朝の電車で小田原へ向かい、新幹線に乗り換えて名古屋まで行きました。さらに東海道本線に乗り換えて大垣駅へ移動し、ここでようやく山頂駐車場行きのバスに乗ることができました。

今回利用したのは、名阪近鉄バスの「大垣伊吹山線」。大型観光バスで乗り心地が非常に良かったです。また、乗客には「伊吹山オリジナルクリアファイル(A5サイズ)」が1枚プレゼントされます。クリアファイルはバス車内のドア付近に設置されており、降車時に自分で取る形になっています。ぜひ忘れずに、旅の記念品として持ち帰りましょう!

山頂駐車場に着いたのは、すでに10時半頃。4時間半の大移動となり、やはり遠かったです。今回は山頂のお花畑を巡るだけの予定なので、時間は十分にありました。

そもそも、この時点で伊吹山の登山はできません。2023年7月12日に梅雨前線による集中豪雨で登山道(上野登山口ルート)が崩落。13日から通行止めとなっています。被害は深刻で、復旧には長期間かかる見込みとのことです。

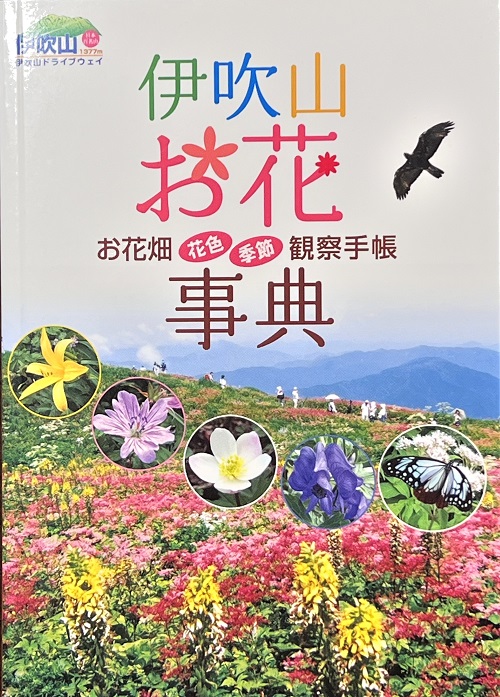

到着後、すぐに駐車場の売店「スカイテラス伊吹山」のショッピングエリアで「伊吹山お花事典」を購入しました。伊吹山の花図鑑を作成するためにネットで花の品種を調べていた際、この本の存在を知りました。ただ、ネット販売はなく、ここでしか購入できないようです。花の写真の質はそれほど高くないと感じましたが、私のような花観察の初心者には非常に助かる内容でした。

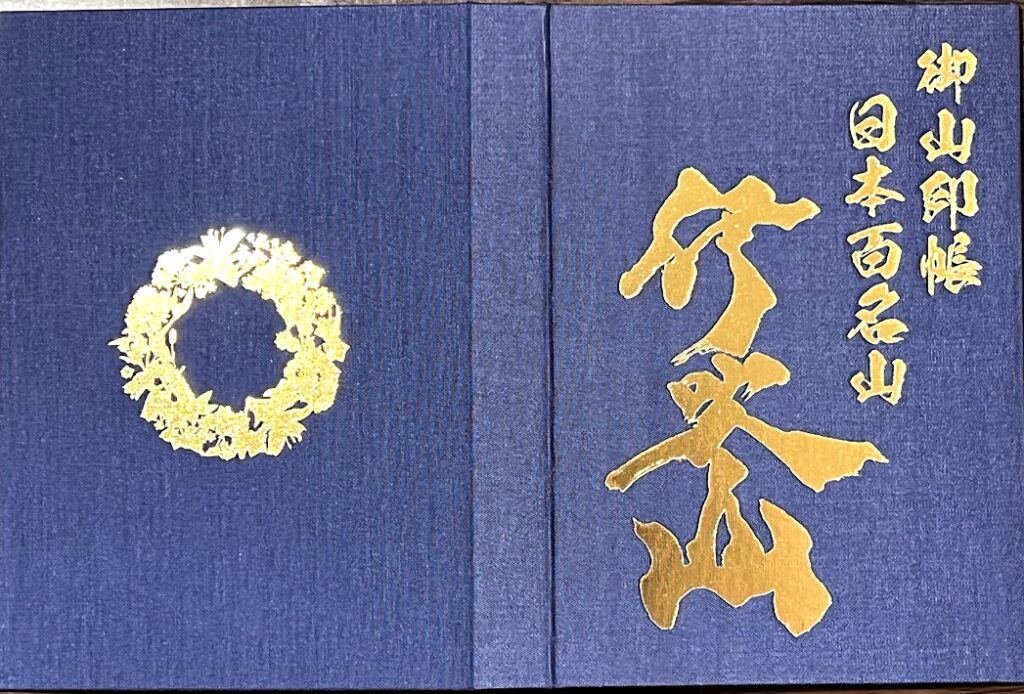

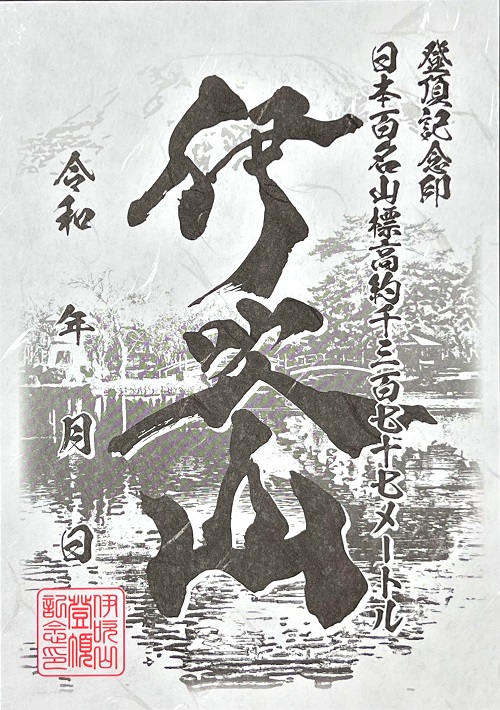

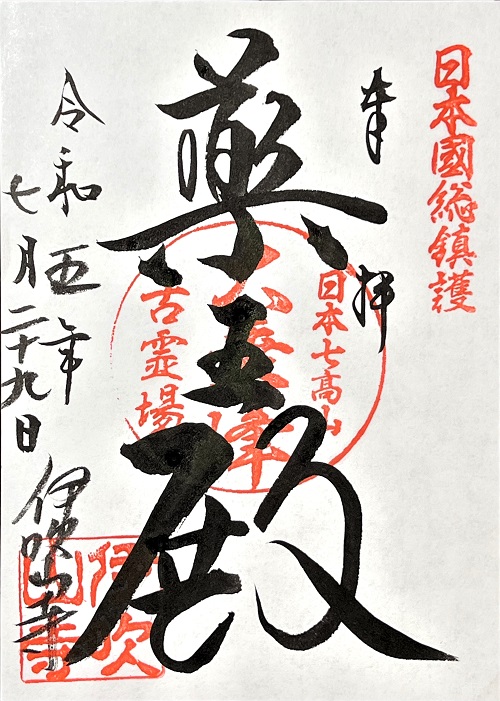

そして、もう一つ面白い商品を発見しました。神社や寺院の御朱印ブームから派生した登城記念の「御城印」や鉄道の「御鉄印」は見たことがありますが、「御山印」もあるとは初めて知りました。登山好きな私ですが、実は寺社巡りも趣味なので、迷うことなく伊吹山の御山印帳と御山印を購入しました。

買い物を済ませた後、早めに昼食を取りました。

関ケ原たまりの中華そば

伊吹山の麓、関ケ原で作られている宮内庁御用「関ケ原たまり醤油」を使用した中華そばです。たまり醤油独特の旨味をぜひご堪能ください。

—「伊吹山ドライブウェイ」ホームページより

普通に美味しかったですが、「たまり醤油独特の旨味」は、素人の私にはやはり判別できませんでした。

食事のあとは、もちろん花の撮影タイムです。

まだ整理中ですが、伊吹山で撮った花の写真は 【山の花図鑑】近畿 にまとめました。

前回の本格登山では、山頂に到着した後、疲れすぎてほとんど座って休憩し、動く気力がありませんでした。今回は少し余裕があったため、山頂の伊吹山寺覚心堂を参拝しました。

下界では連日の猛暑日が続いていました。伊吹山の標高はそれほど高くないため、この日の山頂でもかなり暑さを感じました。それでも、下界に比べればまだマシで、さらに花のベストシーズンということもあり、大勢の人々が訪れていました。

最後は、「伊吹山ドライブウェイ」のホームページより

7月と8月の金・土・祝前日、およびお盆期間中、伊吹山ドライブウェイの夜間特別営業を行います。夜間特別営業日は24時間営業となり、麓より涼しい山頂駐車場での車中泊が可能です。

琵琶湖方面へ沈む夕日、キラキラと輝く夜景、天を仰ぐ満天の星、深夜の山頂でまばゆい光を放つヒメボタル、圧倒的な早朝の雲海、そして美しいご来光など……伊吹山の大自然を満喫できる特別な営業日です。この夏は、魅力あふれる夜の伊吹山を思う存分お楽しみください♪

7月の上旬から中旬にかけては、深夜の山頂周辺で「ヒメボタル」を見ることができます。また、8月13日(日)には、夏の夜空の風物詩「ペルセウス座流星群」が極大を迎えます。

羨ましい限りです。私は免許を持っていないため、多分当面は体験できそうにありません。駐車場の一角を臨時のテント場に変更してくれたら嬉しいのになぁ(笑)。

【PR】