【PR】

急登の太郎坂

「太郎山を経て薬師に至る」

この木柱の前に立つのは、実に7年ぶりです。木柱に書かれた文字は、7年前よりも読みにくくなり、木柱自体もさらに傾いているように見えます。時の流れをしみじみと感じさせますね。

今回の三泊四日の縦走も、かなり久しぶりのことです。コロナ禍の影響で、ほぼすべての山小屋が宿泊人数を制限し、予約制を導入した結果、なかなか予約が取れず、山行の計画を立てられない状態が続いていました。そこで今年は気合を入れて早めに計画を立て、4月頃に山小屋の予約が開始されると同時に宿泊予定の山小屋を予約しました。それでも、野口五郎小屋の予約は取れませんでした。仕方がなく、もともと予定していた裏銀座縦走の計画を変更し、折立から入山するルートに切り替えました。

もう一つの「久しぶり」は、毎日新聞の登山バスに乗ることです。山小屋の宿泊人数制限の影響もあってか、集合地点の竹橋駅にある毎日新聞社は、コロナ禍前の大盛況と比べて登山客が少なく感じられました。

天気は予報通りでした。バスが登山口に到着した6時台には小雨が降っていましたが、登山の準備を整えて出発した7時台には雨が止みました。その後は一度も雨に降られることなく、順調に進むことができました。

最初の太郎坂は、かなりの急坂です。途中で1本の巨木に出合いました。後ほどいろいろ調べてみましたが、この木に関する特別な情報は見つかりませんでした。ただ、その代わりに、別の興味深い情報を見つけました。

折立薬師岳登山口の左手と正面には、胸高直径が175cmと170cmの巨木があり、それぞれ富山県内で第2位と第3位の大きさを誇るそうです。有峰を代表する巨木として、「薬師花子」と「薬師太郎」と名付けられています。ちなみに、樹種は「ミズナラ」です。

私は今回で折立薬師岳登山口を訪れるのが3回目になりますが、こうした巨木の存在には全く気付いていませんでした。次に訪れる機会があれば、ぜひ確認してみたいですね。

太郎坂を登り切ると、草原が広がり景色も開けます。坂も緩やかになり、歩きやすくなります。今回の山旅で私にとって一つの重要な任務は、たくさんの花の写真を撮ることです。

花といえば、このあたりでひときわ目立つのは、やはり見頃を迎えているニッコウキスゲですね。

少し気になったのは、今の時期はコバイケイソウも見頃を迎えるはずですが、大群落は見られず、ちらほらとしか咲いていませんでした。やはりこのあたりでは、今年は「はずれ年」なのかもしれません。

今回の山旅で撮った花の写真は、以下の記事にまとめました。よろしければご覧ください。

【山の花図鑑】北アルプス北部

【山の花図鑑】北アルプス南部

気持ちいい草原地帯

樹林帯を抜けると、気持ちの良い草原が広がります。曇り空ではありますが、遠くに在峰湖が見えました。

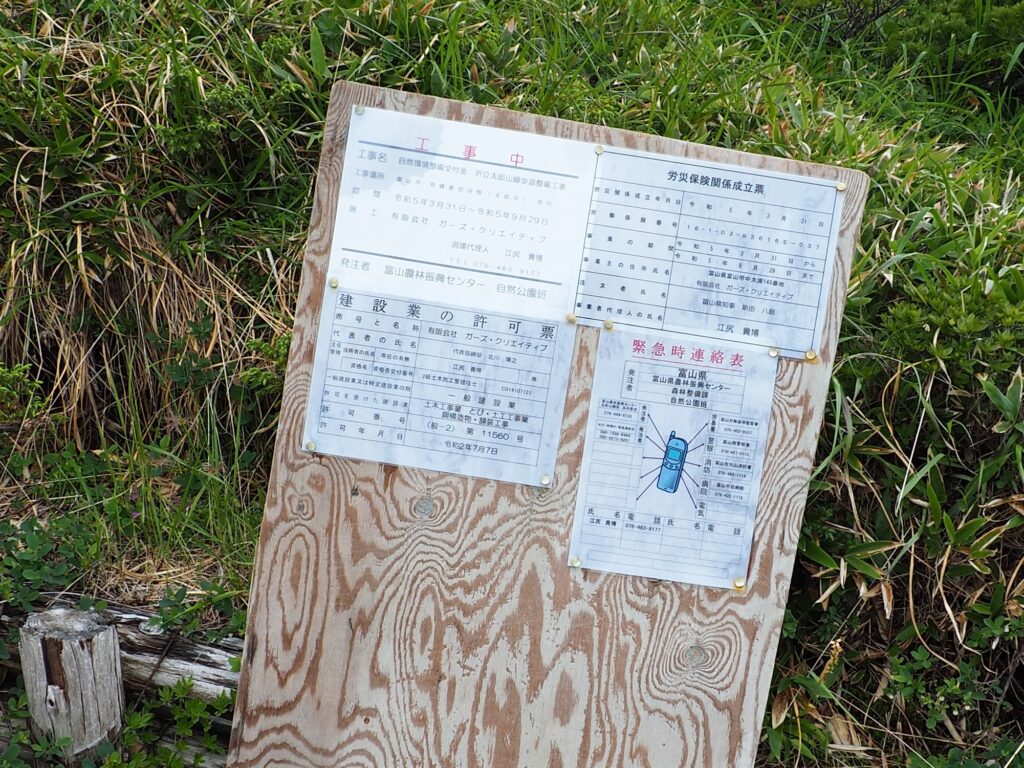

折立太郎山線歩道整備工事

五光岩ベンチまでの一部の登山道で整備工事が行われています。整備が完了した部分は、段差と歩幅がちょうど良く、本当に歩きやすくてありがたいと感じました。

標高が上がるにつれて、何だかだんだん雲に近づいているような感じがしました。薬師岳は雲の中に隠れ、全く姿が見えません。そして午後1時半頃、5時間半をかけてようやく今日の宿泊地である太郎平小屋に到着しました。途中の休憩や花の撮影時間を考慮すると、ほぼ標準コースタイム(5時間)通りです。

実は今回の登山で、私は一つ大きなミスをしてしまいました。それは「軽量化」に気を配ることを忘れていたことです。長期縦走は久しぶりだったためか、余計な荷物が多すぎて、ザックがかなり重くなってしまいました。初日の行程は比較的短く、それほどハードではなかったおかげで、時間的には影響が出ていないように見えましたが、実際にはかなりしんどかったです。

太郎平小屋

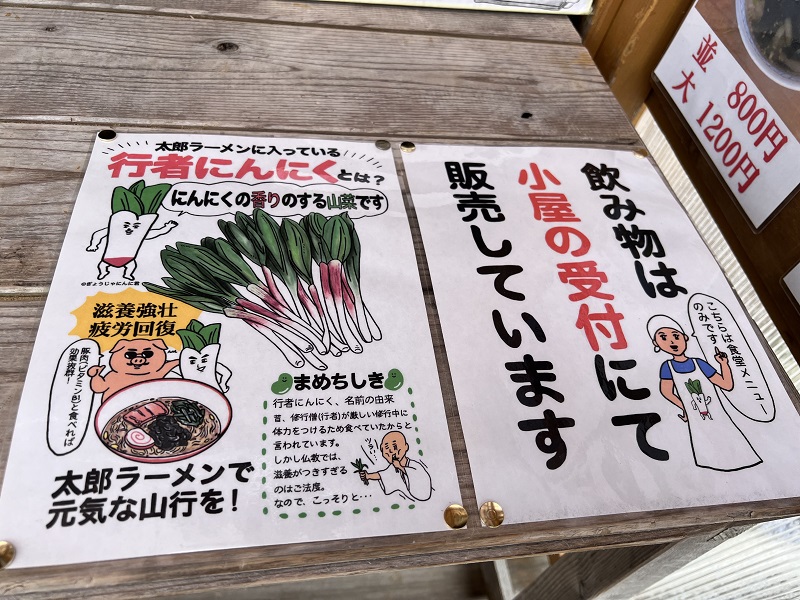

私は足が遅いので、山小屋に到着した時には同行していた友達はすでにチェックインを済ませ、山小屋に入っていました。山小屋の食堂の昼営業は14時までだったため、私は小屋に入る前に、ここで名物の「太郎ラーメン」を注文しました。

個人的な感想ですが、スープはおいしいと言えますが、ラーメン自体はごく普通のもの。ただ、それでも山の上で食べるラーメンは格別で、よりおいしく感じますね。

行者にんにくは山菜?

食堂の注文受付のところには、ちゃんと説明文が貼られていたのですが、写真を撮る時には全く気付きませんでした。それまで私は、「行者が食べていたにんにくだから『行者にんにく』と名付けられたんだろう」と勝手に思っていました。ラーメンを食べている時、「あれ?にんにく入ってないな~」と思いました。(笑)

「行者にんにくとは?」

「にんにくの香りのする山菜です。」

なるほど、勉強になりました。(笑)

田部重治

写真は見づらいですが、山小屋の看板の下部に「田部重治」という名前が書かれています。気になって調べたところ、田部重治氏は日本の英文学者であり、登山家でもある人物でした。昭和40年に「太郎平小屋」の看板を書いたそうです。もしこの看板が当時のものだとすると、58年の歴史があることになりますね。

太郎平小屋の歩み

太郎平小屋の歴史は、大正12年に登山家の伊藤孝一氏が建設した「上ノ岳小屋」に始まります。昭和7年には、芦峅寺の志鷹範次氏が上ノ岳小屋を解体し、有峰からの旧道が稜線に出た場所(旧薬師峠)へ移築しました。しかし、昭和20年以降は管理者が不在の状態が続き、小屋は荒れるにまかせたままでした。

昭和30年7月中旬、かねてから山小屋建設の意思を持ち続けていた五十嶋文一氏によって、太郎小屋は再興されました。翌年の昭和31年、太郎小屋は無残にも半ば倒壊してしまいましたが、その年の7月中旬に、上ノ岳から移築した旧太郎小屋跡に再建されました。

昭和32年には、折立から太郎兵衛平までの新登山道(現在の太郎坂)が整備され、登山者の利便性を考慮して、昭和33年に現在地へ移転新築されました。

昭和40年に、太郎小屋は「太郎平小屋」と改名されました。この際、英文学者である田部重治氏が「太郎平小屋」の看板を書きました。以後、太郎平小屋は登山者の安全確保や環境保全の観点から、改築や改装を重ね、現在に至っています。

【出典 富山市公式ウェブサイト】

のんびり

昨日は夜行バスの中で意外とよく眠れました。本来は夕食前に山小屋で仮眠をとる予定でしたが、全く眠気がなかったため、小屋の周辺を散策することにしました。

太郎平キャンプ場の手前で折り返し、今度は反対側の薬師沢方面へ少し歩いてみました。すると、嬉しい発見がありました。数か所に花畑が広がっていて、さまざまな花が咲いていました。ここでたくさん写真を撮りました。

実は、この場所は明日、高天原山荘に向かうルートにあたります。もし今日気付かなかったら、明日は長丁場の行程になるため、元々鈍足の私には、こんなにゆっくり写真を撮る余裕はさすがになかったと思います。(笑)

こんなのんびりとした時間は本当に贅沢ですね。この前の登山ではやはり登頂にこだわっていましたが、最近は登頂しなくてもいいかなと思うようになりました。のんびりと山の時間を楽しむのも、また一つの魅力だと感じています。

夕食の後、夕日を見るために友達と一緒に山小屋近くの太郎山へ登りましたが、厚い雲に覆われてしまい、残念ながら見ることができませんでした。私は先に諦めて山小屋へ戻りましたが、小屋の前に降りてみると、少し高度が下がったのが良かったのか、逆に青空と夕日を少しだけ見ることができました。

追伸

あくまで個人の感想ですが、太郎平小屋の食事は普通で、平均点くらいだと思います。

もう少し山小屋のことを書きたいのですが、どうしてもレポートが苦手です。結局、今でも鮮明に覚えているのは、寝所の個室の名前が「コバイケイソウ」だったことです。(5人グループだったため、寝所は大部屋ではなく個室が割り当てられました。)

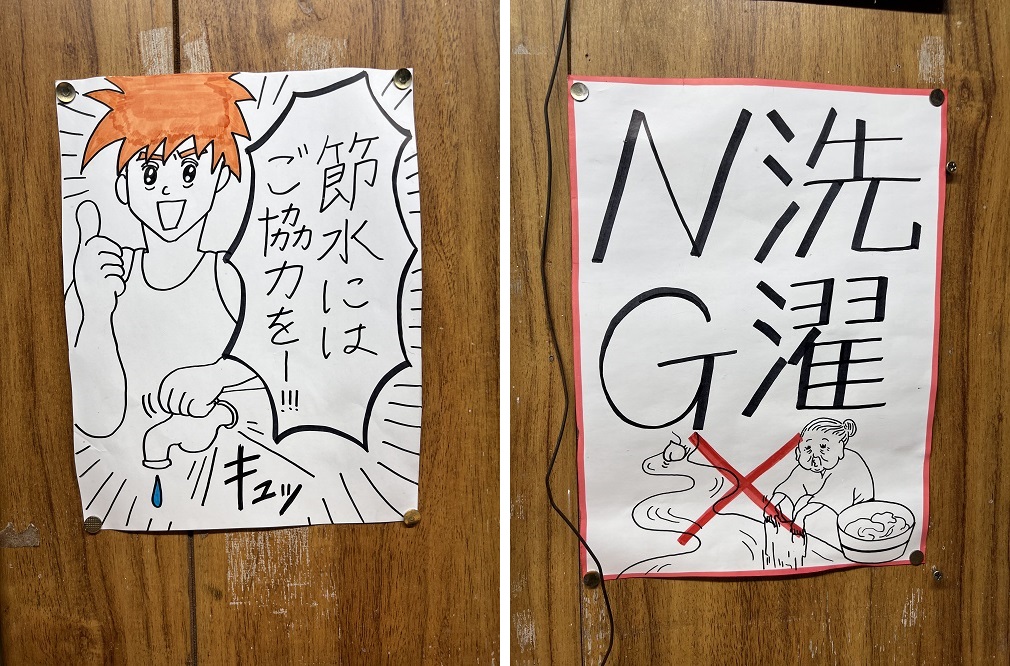

もう一つ印象に残ったのは、食堂の昼営業注文受付の場所と洗面所に貼られていたイラストです。どれも面白くて上手で、思わず見入ってしまいました。

➡ 2023/07/16 北アルプス縦走2日目

➡ 2023/07/17 北アルプス縦走3日目

➡ 2023/07/18 北アルプス縦走4日目

➡ 日本北アルプス(北部)の高山植物

➡ 日本北アルプス(南部)の高山植物

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2c542dfb.ab8dad47.2c542dfc.df9b6ec9/?me_id=1213310&item_id=21515578&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2091%2F9784398772091_1_4.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/320269b8.b7d39bdf.320269b9.af70c740/?me_id=1278256&item_id=23534333&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F6858%2F2000015146858.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/36459eb1.78a10d11.36459eb2.421e217f/?me_id=1251035&item_id=26489075&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhmvjapan%2Fcabinet%2Fa56%2F34000%2F15632720.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/320269b8.b7d39bdf.320269b9.af70c740/?me_id=1278256&item_id=23534333&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F6858%2F2000015146858.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2c542dfb.ab8dad47.2c542dfc.df9b6ec9/?me_id=1213310&item_id=21028578&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5574%2F9784533155574_1_2.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2c542dfb.ab8dad47.2c542dfc.df9b6ec9/?me_id=1213310&item_id=21260549&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7455%2F9784533157455_1_2.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)